MRP(資材所要量計画)とは?基礎知識から運用の目的、クラウドERP活用まで徹底解説

生産計画の精度を上げてムダのない資材調達を実現するには『MRP(資材所要量計画)』の活用が不可欠です。しかし、「MRPを導入すると何が変わるのか?」「ERPやJITとはどう違うのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事ではMRPの基本や得られる効果、運用のポイント、他の生産管理方式との違いまでをわかりやすく解説します。さらに、実際の運用で直面する課題やその解決策を含め、生産管理の最適化についても詳しく掘り下げています。

「勘や経験に頼らない、データに基づく生産管理を実現したい!」と考えている生産管理担当者の方にとって、役立つ情報が満載です。ぜひ最後までお読み下さい。

目次

MRPとは

製造業において、適切なタイミングで必要な資材を確保してスムーズな生産を実現することは極めて重要です。しかし現場では、資材が不足して生産が滞ることもあれば、逆に過剰な在庫を抱えてしまいコストが膨らむこともあります。

こうした課題を解決するために生まれたのが『MRP(Material Requirements Planning)』という生産管理手法です。

MRPを活用することで「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ」調達して生産計画を最適化することが可能になります。

「必要なものを、必要な時に、必要な量だけ」調達する生産管理手法

従来の生産管理では「多めに仕入れておけば安心」という考え方が一般的でした。しかし、この方法では不要な在庫が増え、コストがかさむ原因にもなっていました。

MRPでは各製品にどの部品がどれだけ必要なのかを細かく計算して、必要なタイミングで必要な量だけ発注します。これにより、在庫を最適化しながらスムーズな生産を実現します。

MRPの歴史的背景

1970年代にアメリカで資材所要量計画の考え方が体系化されたことがきっかけと言われています。その後日本に伝わると、品質管理を重視する考えや、長期的な視点でコスト削減を図る企業風土と相まって、国内でもMRPが活用され始めました。

現在ではソフトウェアを導入することで、生産スケジュールから部材の所要量まで自動的に計算して、需要予測と在庫情報を組み合わせることで必要なタイミングをより正確に割り出せる仕組みが確立されています。

MRP導入の目的やメリット

MRP(資材所要量計画)を導入することで、企業は生産管理の精度を高め、無駄を削減しながら安定した生産業務を行うことができます。特に、在庫コストの削減や欠品リスクの軽減といった点で大きなメリットが得られます。

コストの削減

需要の変化に備えるため、多めに在庫を持つことが当たり前になっている現場では、コスト面の負担が大きくなりやすいです。つまり、余分な在庫や倉庫スペースは管理コストを生む原因となることがあります。MRPでは正確な資材所要量を計算して、こうした無駄な在庫を削減し、管理コストを減らす効果があります。

生産計画の精度向上

MRPでは販売データや受注情報をもとに必要となる資材の量を正確に算出します。これにより需要予測が可能となり、生産計画の精度が向上します。また、精度が上がることで複雑な生産スケジュールにも対応できるため、複数の製品を並行して生産する場合でも、それぞれに必要な部品の供給タイミングを調整することで工場の稼働率を最大限に高めることができます。

属人化からの脱却

生産現場における最大の利点は、担当者の経験や感覚に頼るやり方から脱却して、数字や計画に基づいて生産を管理できるようになることです。MRP導入により、属人化を防ぎつつ組織的な運用が可能になります。結果として、担当者が変わっても一定の成果を維持しやすい体制を構築できます。

MRPを構成する要素

MRPは生産業務をスムーズに進めるための仕組みですが、その実現にはいくつかの重要な要素が組み合わさっています。単に「必要なものを必要な時に発注する」だけではなく、生産計画の立案、部材の管理、在庫情報や発注計画により機能しています。

要素① 生産計画

生産計画はMRPの起点となる重要な要素です。需要予測や受注数などの情報を踏まえて、何をいつまでにどれだけ生産するのかを決定します。複数の製品を同時に生産するケースも少なくないため、生産ラインの稼働状況なども把握、考慮する必要があります。

営業部門との連携も重要

受注生産を行う場合には、確定した受注数を基準に生産計画を立てることになりますが、見込生産の場合は計画数を慎重に決める必要があります。需要の変動が激しい場合は過去のデータだけでなく、営業部門との連携も重要です。

要素② 部品構成表(BOM)

製品を作るために必要な部品や材料を洗い出して一覧化します。どの部品が前工程(上流側)と後工程(下流側)に位置するのかを明確にすることで、精度の高い発注計画を立てることができます。

サマリ型BOM・ストラクチャ型BOMについて

BOMにはいくつかの種類があり、代表的なものが「サマリ型BOM」と「ストラクチャ型BOM」です。

サマリ型BOMは、製品に必要な部品のリストを単純に一覧化したもので、全体を把握するのに適しています。ストラクチャ型BOMは、部品の階層構造を示して、どの部品がどのように組み合わさるのかを詳細に示したものです。

複雑な製品の場合、ストラクチャ型BOMを用いることで正確な部材管理が可能になります。

要素③ 在庫情報と発注計画

生産計画で決めた数量やBOMで把握した部品構成を踏まえつつ、現在庫の数量をもとに発注計画を立てます。必要以上に在庫をかかえると余計なコストがかかり、反対に在庫が足りないと欠品や生産ラインの停止につながるため、バランスを保ちながら発注計画を策定することが重要です。

生産工程や進捗状況によってその都度、事前に用意しておく部品(部材)も変わるので的確な調整が必要です。

リードタイム・ロット数の算出

発注計画を立てる際には、リードタイムとロット数を考慮する必要があります。部品によってリードタイムが長かったり、一定数以上でしか購入できないロットの制約があります。そのため発注のタイミングを適切に調整しないと、必要なときに部品が届かず生産が遅れたり過剰に調達して保管スペースを圧迫したりする原因になります。

その他の生産管理方式との違い

MRP2

MRPは「いつ、どの部品を、どれだけ発注するか」を管理するシステムでしたが、MRP2ではこれに加えて「どの作業員が、どの設備を使い、どのタイミングで作業を行うか」といった工程管理まで含めます。例えば、単に部品が揃っていても、それを組み立てるための作業員や機械が確保されていなければ生産は進みません。MRP2では、こうしたリソース全体を考慮しながら生産計画を立てることができます。

ERP

ERPは、企業全体の基幹業務を一元管理するシステムです。機能の一部としてMRP(= 生産管理機能)を組み込むことで、受注から生産、在庫、出荷、会計まで様々な機能と連携させることが可能です。ERPは企業の規模が大きくなり部門間の連携が重要になるほど、その効果をより発揮できます。

JIT(ジャストインタイム方式)

MRPとJITは目的は似ているもののアプローチが異なります。MRPは事前に生産計画を立て、必要な資材を調達する「プッシュ型」です。一方、JITは実際の需要が発生してから資材を調達・生産する「プル型」で、後工程が前工程に必要な原材料を指示して取り寄せる仕組みです。

※JITは在庫を最小限に抑えられるメリットがありますが、下請け業者(前工程を担当)の負担が増えたり、供給の遅れが生産に大きな影響を与えるリスクがあります。

MRP導入と運用のポイント

効果的に活用するためには、正確なデータの管理や各部門との連携が欠かせません。ここではMRPを安定して運用していくためのポイントについて解説します。

正確な需要予測・在庫情報の維持

需要予測の精度が低いとMRPの計算も不正確になります。過去の販売データだけで予測すると、市場の変化や新製品の影響を考慮できず適切な資材調達が難しくなるでしょう。特に季節変動や突発的な需要増には、営業部門との連携が欠かせません。

また、在庫情報が更新されていないと不要な発注や在庫不足による生産の遅延が発生します。在庫管理システムとMRPを連携してリアルタイムで正確なデータを反映させることがスムーズな運用の鍵となります。

マスタデータの定期的な更新

MRPは部品の種類や数量、リードタイムなどのデータをもとに計算を行います。つまり、データが古いままだと実際の状況とズレが生じて適切な資材調達ができなくなります。

仕入先の変更や物流の遅延、部品の仕様変更があれば、適宜マスタデータを更新しましょう。MRP導入において、各種データは一度設定すれば終わりではなく、常に最新の情報に保つことが重要です。

計画変更への柔軟な対応

急な受注があったり生産ラインにトラブルが起きると、最初に立てた計画をそのまま続けるのは難しくなります。そのような場合、MRPの再計算が必要です。

計画を組み直す際は、すぐに関係部署と協議して「どのタイミングでどの部品を発注し直すのか?」「リードタイムに変更はないのか?」といった情報を整理することが大切です。また、納期の優先順位や前倒しなどの決定に関しても他部門との連携が重要になります。

MRPの導入で予想される課題

得られるメリットは大きいものの、その仕組みを十分に活かせないケースもあります。MRPを運用する上で想定される課題についても解説します。

課題① データ精度が大きく影響してしまう

MRPの計算は在庫数や部品表などのマスタデータをもとに行われます。これらの情報が正確でないと、必要量や生産スケジュールを誤って算出してしまい、生産に支障をきたす可能性があります。

課題② 需要変動が大きいと再計算に手間がかかる

需要の変動が激しい業界では、MRPの再計算を頻繁に行う必要があります。季節商品やトレンドに左右される製品を扱っている場合、計画通りの生産量では対応できないことが多く、変更が発生するたびにMRPの再計算が必要になります。しかし、変更が多すぎると再計算に時間がかかり、現場の対応が遅れるという問題が生じる事があります。

課題③ 部門間のシステム連携

MRPが機能するには、生産管理部門だけでなく各部門の連携が欠かせません。営業部門が顧客の要望や納期を把握して、購買部門が資材の納期と価格を適切に管理することで予定通りの生産が可能になります。キャンセルや変更に関しても生産管理部門にスムーズに伝わらなければ計画とのズレが生じて無駄な在庫が発生する恐れもあります。

つまり、各部門の業務データをリアルタイムで連携・共有できる環境を整えることが重要です。

MRPは単なる生産管理手法ではなく、企業全体の生産業務を支える仕組みとして運用しなければ、十分な効果を発揮できません。

MRPに対応!生産効率を向上させるクラウドERP『キャムマックス』で課題を解決

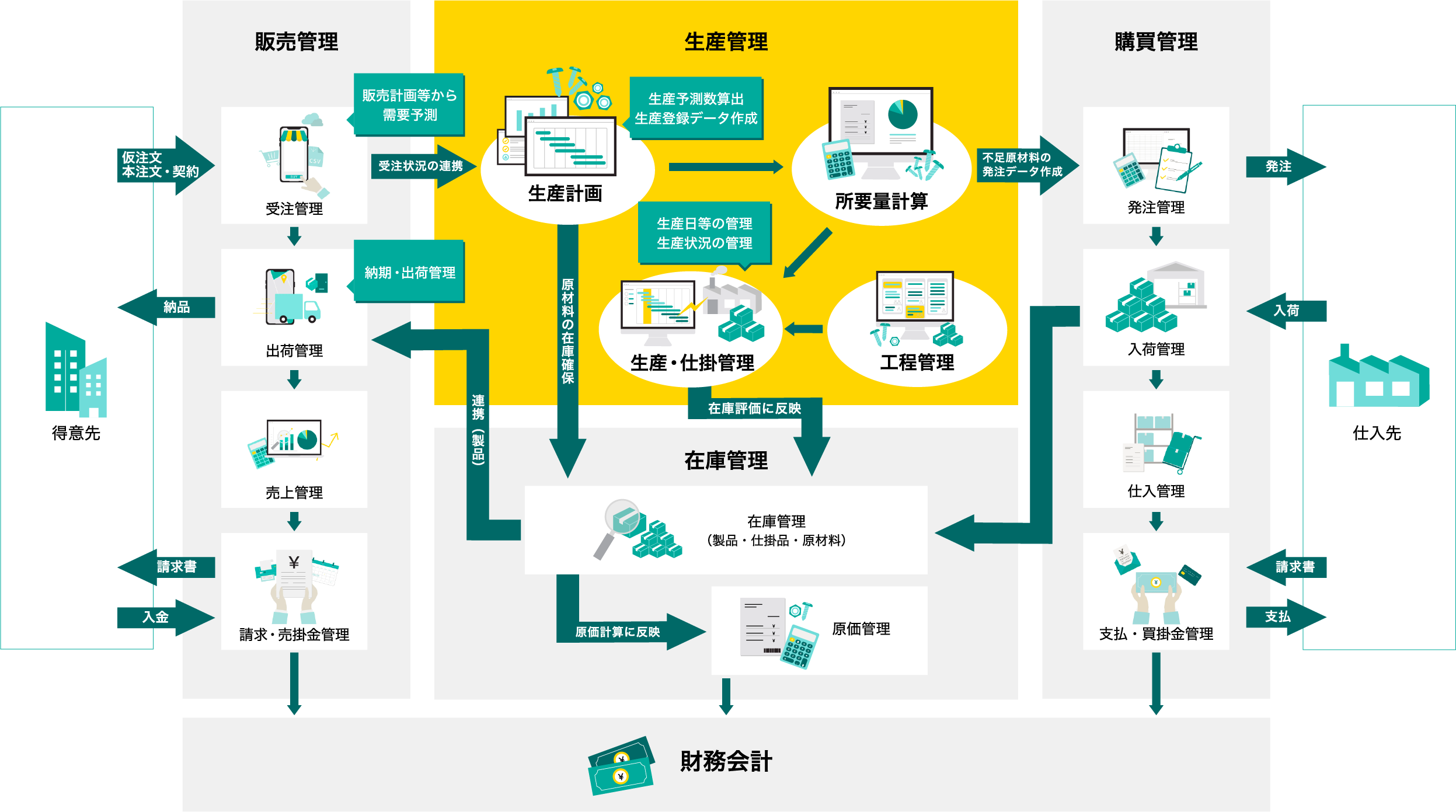

MRPを活用するためには、生産管理以外にも販売管理や購買管理、在庫管理などさまざまな業務との連携が欠かせません。

クラウドERP『キャムマックス』は各業務を一元化して、リアルタイムでの情報共有を可能にすることで生産効率向上を支援します。

『生産管理機能』について

生産管理機能では、需要予測の段階から生産計画、所要量計算、さらに各工程の進捗管理まで行えます。システム上で作成した生産計画をもとに、リアルタイムで在庫の不足をチェックしながらスケジュールに合わせた発注データが作成できます。

また、最大10階層までの部品構成を管理できるほか、サプライヤーが異なる部品を同時に扱うようなケースでも無理なく調達計画を組み立てられます。

生産指示予定日や生産日から工場別・工程別の進捗状況を含めて管理画面上で全て把握できるため、関係部署との情報共有がスムーズに行えます。

生産計画の立案

過去の販売データや現在の受注状況をもとに、今後必要になる生産量を計算します。これにより、過剰在庫を防ぎつつ、欠品リスクを最小限に抑えることが可能になります。また、生産登録データと連携することで、部材の確保や生産スケジュールの調整が円滑に行えるため、計画変更にも柔軟に対応できます。

所要量計算

在庫状況や生産予定数をもとに、どのタイミングでどれだけの部材を発注すべきかを自動計算します。これにより、必要な部材を適切に確保しながら、無駄のない生産を行うことができます。リードタイムや発注ロット数を考慮した発注データの作成が可能であり、購買管理機能との連携も可能です。

進捗管理・原価管理

工場別や工程別の状況をリアルタイムで確認できるため、生産ラインの稼働状況を適切に把握して必要に応じた調整をスムーズに行えます。さらに、部材の在庫評価や原価管理の機能も備えており、コストの算出や在庫評価の正確性も上がり適正なコスト管理を実現します。

『キャムマックス』の生産管理機能について詳しくはコチラのページをご確認ください。

販売・購買・在庫・財務会計まで ~部門間の連携もおまかせ

『キャムマックス』は、生産管理だけでなく、販売管理、購買管理、在庫管理、財務会計などの機能も備えています。

販売管理機能は受注から出荷までをリアルタイムで把握して、受注残の更新に応じた生産計画の見直しが可能です。購買管理機能は、所要量計算に基づく発注データをもとに納期回答や仕入計上を一貫処理することで業務負担とコストを削減します。

また、財務会計機能と連携して仕入や生産コストを自動反映することで重複入力を防ぎ、業務の効率化と正確性を向上させます。

これにより企業全体の業務の流れがスムーズになり、生産性の向上や経営判断の迅速化を実現します。

この記事を書いた人

下川 貴一朗

証券会社、外資・内資系コンサルティングファーム、プライベート・エクイティ・ファンドを経て、2020年10月より取締役CFOとして参画。 マーケティング・営業活動強化のため新たにマーケティング部門を設立し、自ら責任者として精力的に活動している。